主専攻実験:

3DCGソフトウェアを用いたパラメトリック形状モデリング

担当教員

三谷 純 mitani@cs.tsukuba.ac.jp ( 内線2333, 総合研究棟B棟906 )

2025年度 実施学期・実施場所

秋学期・総合研究棟B棟925

連絡事項

2025年度 第1回目(10月8日 3限)を 総合研究棟B棟925で行います。欠席する場合は事前に連絡すること。

実験の目的

- 3DCG/CADソフトとして広く普及している Rhinoceros を用いた3D形状モデリングの手法を学ぶ

- パラメータ操作によって決定される3D幾何形状の生成を行う

- 幾何形状のアニメーション表示を行なう

- (オプション)幾何形状を3Dプリンタ・レーザーカッターなどを利用してソフトウェアで生成した形状モデルの実体化を行う

- (オプション)物理シミュレーションを用いた形状変形アニメーションを生成する

2023年度 受講生の作例(切頂20面体の展開)

使用機材等

- ノートPCを各自持参のこと

- 3Dソフトウェア「Rhino - Rhinoceros 3D」のライセンスを貸与

- (オプション)3Dプリンタ・レーザーカッター・カッティングプロッタを使用可

実験の主旨

直方体や球、トーラスといった幾何学図形を描くために、CGおよびCADソフトウェアを使用することができます。

これらの図形は、直方体であれば (幅、高さ、奥行)という3つのパラメータ、球であれば (半径) という1つのパラメータ、そしてトーラスであれば (半径, 太さ)といった2つのパラメータで形状を決定できます。

本実験では、このような形状を決定するためのパラメータを操作することを通して、幾何学形状そのものを操作する方法を習得することを第一の目的とします。

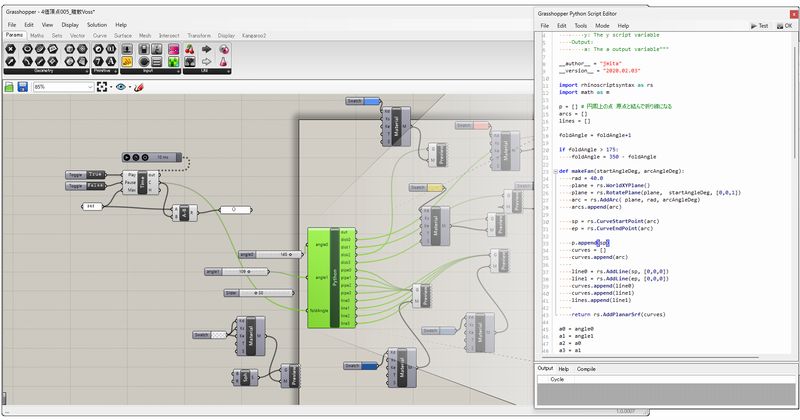

Rhino + Grasshopperツールによるパラメータ操作と形状生成

また、CG技術のひとつの大きな役割として、実際には目で見ることができない情報を可視化することが挙げられます。

とくに数学および物理学の分野で「数式」として示されるものが、実は図形として可視化することで理解が容易になるものが多くあります。

単純な幾何にとどまらず、射影幾何、位相幾何、フラクタルなどは可視化によって理解を深めることができる具体的な例といえるでしょう。

CGによる形状モデリングの技術を、こういった数学・物理の基礎的な理解を支援するために活用する具体的な例を作り上げることを第二の目的とします。

2023年度 受講生の作例(正八面体と正二十面体間の変形アニメーション)

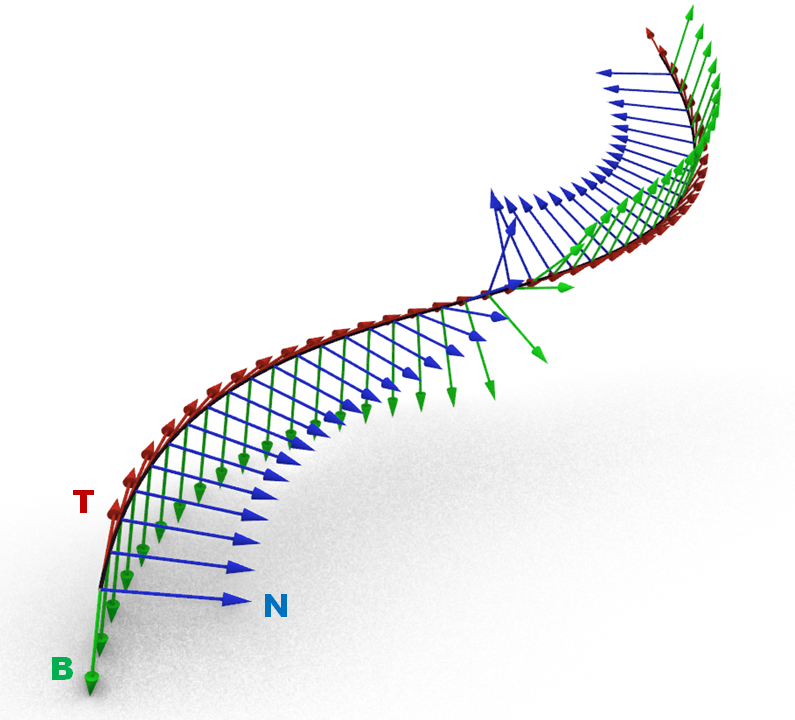

変曲点を持つ空間曲線のフレネ機構(接線・法線・従法線ベクトル)の可視化

近年では、3Dプリンタやレーザーカッターなどのデジタル加工機器の普及により、計算機上の幾何モデルを容易に実体化できるようになりました。

形状モデリングの技術と、こういったデジタル加工機器の活用によって、新しいパーソナルファブリケーション(個人によるものづくり)を体験することを第三の目的とします。

実験の概要

実験では、建築やデザイン業界で広く使われている3DCGソフトウェアであるRhinocerosを使用します。 そのプラグインであるGrasshopperでは、PythonやC#といったプログラミング言語で、形状生成のためのスクリプトを書くことができます。 これを利用して、さまざまな幾何形状および、そのアニメーション映像を作成します。また、オプションとして3Dプリンターやレーザーカッターを使用した実モデルの制作を行います。

本実験は以下の3つの課題から構成されます。

(1) Rhinocerous の標準的な機能を使用した立体形状モデリング

チュートリアルを行うなどして、Rhinocerous の基本的な操作方法を修得したのち、幾何学図形の形状モデリングを行います。この課題を通して、Rhinocerous を十分に使いこなせるようにすることを目指します。また、数学的に興味深い形を探し、その特徴の理解を促すための形状モデルの作成を行います。

(2) GrasshopperとScirptを用いた立体形状モデリングとアニメーションの作成

チュートリアルを行うなどして、Grasshopper の基本的な操作方法を修得したのち、Scriptを使った形状生成手法について学びます。スクリプトによって、より複雑な形状を生成できるようになることを目指します。また、パラメータ変更によって、対象形状が変形するアニメーションの生成を行います。

4つの折り目を持つ構造の折りたたみの様子(折り線の配置による動きの違いを確認できる)

折りたたみ構造への厚みの付与

(3) 最終課題

これまでの課題で学んだことをもとに自らテーマを定め、形状モデルおよびアニメーションの作成を行います。Kangarooを用いた物理シミュレーションなど、上記以外の機能をさまざまに利用して構いません。

資料

- Rhino チュートリアル(基本)

- Grasshopper チュートリアル

- RhinoとGrasshopperとPythonScriptのWiki

- CAD を使うと 数学が面白い(アイデアに困ったら)

- Math videos in order - YouTube(アイデアに困ったら)

スケジュール

実験日は15週(全28回)あります。2025年度は以下のスケジュールで行う予定です(進捗により変更される可能性が大いにあります)

- 第1回(10/8水):

- ガイダンス、セットアップ

- Rhinocerousのセットアップを行うので自分のノートPCを持参すること

- Teamsで主専攻実験用のチームを作るので、Teamsが使えるようにしておくこと

- 第2,3回:

- 第4~7回

- 第8回:

- 第9,10回:

- 第11~16回:

- 第17回:

- 第18~25週:

- 第26~28回:

- Rhinocerous のチュートリアルの実施

- 課題(1)への取り組み

- 課題(1)での制作物の発表。Grasshopperの使い方説明

- Grasshopper のチュートリアル実施

- 課題(2)への取り組み

- 課題(2)での制作物の発表。最終課題のテーマ決め

- 最終課題への取り組み

- 最終レポート取りまとめ

- 成果発表

補足情報

- 普段の取り組みについて

- 毎回、授業時間終了前の20分程度を利用して、その日に行ったものの報告を Teams にて行う。

- できるだけ他の学生と交流して、互いに学び合うこと。ちょっとした操作方法については、調べるよりも教えてもらった方が圧倒的に早いことが多い。

- レポートの提出について

- 作成した作品のキャプチャ画像と、その解説を含むPDFファイル、およびRhinocerous関連ファイル一式を提出する。提出先は事前にアナウンスする。動画はmp4形式とする。

- 制作物の公開について

- せっかく作成したものは、モチベーションの向上にも貢献するため、できるだけ多くの方に見ていただく機会があることが望ましい。本人の許可を得たうえで、教員のXでの公開を行うことがある。

- 過去のポストの例

-

情報科学類3年の田邉俊作さんの作ったアニメーション

— 三谷 純 Jun MITANI (@jmitani) August 2, 2024

カライドサイクルの頂点の動きの可視化 pic.twitter.com/46l6WVfHlC -

情報科学類3年 江原弘希さんが作成したCGアニメーション

— 三谷 純 Jun MITANI (@jmitani) July 24, 2024

立方体の展開図が平面に隙間なく敷き詰められる様子を可視化しました

この動画では、形が異なる2種類の展開図が登場します pic.twitter.com/UiIMn6dqKH -

情報科学類3年 望月廉士郎さんが作った

— 三谷 純 Jun MITANI (@jmitani) July 20, 2024

黄金螺旋のCGアニメーション

縦横の比率が黄金比の長方形から最大正方形を切り落とすと、元の長方形と相似になるので、同じことを再帰的に行うことができます

正方形に4分の1の円を描いて並べると、近似的な黄金螺旋が現れます pic.twitter.com/OzVPP2hqHp -

情報科学類3年の江原弘希さんが作ったアニメーション

— 三谷 純 Jun MITANI (@jmitani) July 11, 2024

異なる次元の超立方体(2次元の正方形、3次元の立方体、4次元の正八胞体)の展開アニメーションです

2次元の正方形→1次元図形

3次元の立方体→2次元図形

4次元の正八胞体→3次元図形

と次元が1つ下がる様子を可視化しました pic.twitter.com/LwhZ7GtMUr -

情報科学類3年の遠藤和真さんが作成した

— 三谷 純 Jun MITANI (@jmitani) July 5, 2024

L-システムを使った植物の生成

試行錯誤を経て、それっぽい形を作れました

Wikipedia

「L-システムは形式文法の一種で、植物の成長プロセスを初めとした様々な自然物の構造を記述・表現できるアルゴリズム」

https://t.co/YPoriItEKj pic.twitter.com/i9n39b8o96 -

情報科学類3年の折原知希さんが主専攻実験で作ったCGアニメーション

— 三谷 純 Jun MITANI (@jmitani) June 14, 2024

小学校で学習する

(円の面積)=半径×半径×3.14

の公式

円を細かい三角形に分割して長方形に近似して説明することが多いですが、そのアニメーションです pic.twitter.com/JrJpzwSufi -

情報科学類3年 江原弘希さんが主専攻実験で作ったCGアニメーション

— 三谷 純 Jun MITANI (@jmitani) June 12, 2024

折りたたんだ紙を開いたときに現れる「ドラゴン曲線」が持つ、自己相似性、交差せずに充填できる性質といった興味深い幾何学的な性質を上手に表現しています

アニメーションの最後がかわいいhttps://t.co/2WZgHkPQDN pic.twitter.com/icmVC74zyb -

情報科学類3年の田邉俊作さんが主専攻実験で作ったCGアニメーション

— 三谷 純 Jun MITANI (@jmitani) June 7, 2024

リング状に連結された四面体が回転し続ける、不思議な幾何学オブジェ「カライドサイクル」

四面体が4つ→5つ→6つ と増えていきます

各頂点の計算はそれなりに大変だったはず pic.twitter.com/bjyRPdx5f1 -

情報科学類3年の折原知希さんが主専攻実験で作ったCGアニメーション

— 三谷 純 Jun MITANI (@jmitani) June 6, 2024

黄金比の長方形を3枚組み合わせて頂点を結ぶと正20面体ができます

そこから比率を変えて細長くしていくと切頂20面体(サッカーボールの形)を経由して二十・十二面体に変形できます pic.twitter.com/Hh96tUDSqa